オーボエ雑学

第5章

オーボエ素朴な疑問集1

Qオーボエは“水に浮かない木”で作られているってホント?

A. アフリカ原産のグレナディラ(アフリカン・ブラックウッド)という、非常に硬度の高い木。これがクラリネットやピッコロ、最近になって復活してきた木管製のフルートにも広く用いられて来ました。比重が1.2〜1.3なので、水に沈みます。最近になって、色が茶褐色をしたココボロやローズウッドなどで製作する例が、オーボエばかりでなくフルートやクラリネットなどの木管楽器も含めて増えてきました。しかしなお、主流はグレナディラといってよいでしょう。ちなみに一般的なモデルでオーボエの重さは680グラム程度。けっこうヘビー?

Qオーボエにも“流派”ってあるの?

A. いくつかの項目に分けてとらえましょう。

まずリードの作り方。大きく2系統があります。ヨーロッパ系の奏者はリードの表面を削る部分が先端部の方に集中しているのに対し、アメリカ系の奏者はそれよりも長い。前者はショート・スクレープ、後者はロング・スクレープと呼ばれます。それぞれ細部の調整法も異なりますが、人によって両者の特性を混在させた削り方をするなど、画一的に分類はできません。

さらには民族性。同じヨーロッパ系の奏者でも、たとえばフランスで学んだ人の音は明るく華やかで、ドイツで学んだ人は太く重厚……という、歴然とした差異が認められた時代もありました。しかし20世紀も終わりを迎える頃から、スタイルの歩み寄り現象が顕著に進んでいます。パリ音楽院の卒業生がドイツでオーケストラの首席奏者や音楽大学の先生になっていたりすることからも、今や国境を前提として“流派”を云々するのは無意味な時代を迎えたともいえます。

次に使う楽器。第3章でお読みいただくとおり、19世紀末から20世紀前半にかけて、コンセルヴァトワール式の楽器がオーボエ界の標準装備として定着を見ました。その一方、ウィーンを中心とする地域で生き残ってきたのが“ウィンナ・オーボエ”。1870年代以降に当時のドイツ式オーボエから独自の発展を遂げたもので、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団が、彼らの誇る伝統の響きを保つために使い続ける楽器としても有名です。チャーミングで艶っぽい音色は、確かに唯一無二の存在と言ってよいでしょう。

かたやイギリスでは、コンセルヴァトワール式より1世代前の楽器の構造も受け継がれてきました。左手親指で操作するキーに名残をとどめていることから、“サム・プレート・システム”と呼ばれます。そのキーが介在する左手の指使いの音に、旧式ゆえの響きのメリットが認められたりします。ウィンナ・オーボエともども、操作性に秀でたコンセルヴァトワール式に対して、特定の地域の奏者がどういうこだわりを持ってきたか、その価値観の反映ともいえます。

Q息が“余ってしまう”楽器というのはホント?

A. 本当です。リードの開きが0.5ミリ程度で、リードを差し込む部分の管体も内径が約4ミリと非常に細い。さらにはリード自体の抵抗感も手伝って、息が長持ちします。肺の中の空気がまだ余っているのに、息を吸えないまま演奏を続けて酸欠状態に陥るという、困った事態にまで起こりえます。演奏中にブレスをとるとき、余った息を急いで吐き出してから吸う動作が必要になるときがあるというのは、他の管楽器との大きな違いですね。

息に関していえば、1970年代以降に広まり、今では学生も使いこなすテクニックとなったのが“循環呼吸”。口腔内にためた空気を、頬の圧力などによってリードに送り込むことでオーボエを鳴らしながら、鼻から息を吸う奏法です。酸欠にならず、フレーズの途中にブレスの切れ目を入れたくない箇所でも音が保てます。コンクールの演奏でも、その瞬間を確かめられそうですよ!

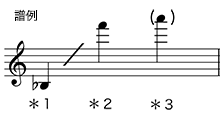

Q高い音ってどこまで出るの?

A. 最低音はシのフラット(譜例*1)。最高音はファ(同*2)。これが通常の作品で用いられる音域です。近現代の作品になると、オーケストラのオーボエ・パートでもさらに高い音が要求され、協奏曲や独奏曲でラ(*3)に至る音が要求されることも珍しくありません。

木幡一誠(Issay KOHATA)

音楽ライター。1987年より管楽器専門誌「パイパーズ」(2023年4月号で休刊)で取材・執筆にあたり、現在各種音楽媒体のインタビュー記事、CDやコンサートの曲目解説執筆およびレビュー、さらには翻訳と幅広く活動中。